戏曲中常常出现寒窗苦读的主人公“连中三元”的佳话。其实,在古代的考生中,“连中三元”是非常罕见的。什么是“连中三元”呢?许多人对此并不清楚或知之不详。

这得从古代科举考试制度说起。科举考试是从府、州、县基层开始,叫做童试。赴考者叫做童生,考中后叫秀才,第一名叫案首。

考秀才是初级考试,俗称“小考”。由于童试在古代是基层考试,所以其第一名案首尚算不得“元”。乡试才是科举正式考试的开始。

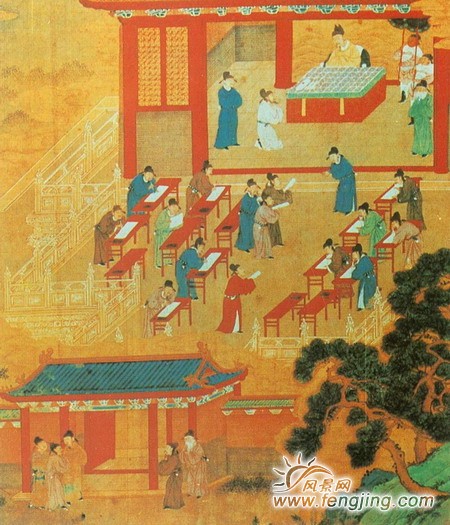

乡试是正式科考的第一关。按规定每三年一科。遇上皇帝喜庆亦会下诏加开,称为“恩科”。乡试在省城进行,考期在八月,分三场,又称“秋试”、“秋闱”。各地秀才云集省城一争高低,考中之后称举人,中了举人便具备了做官的资格。举人的第一名是“解元”。

再高一级是会试,因由礼部主持在春天举行,所以又称“礼部试”、“春试”、“春闱”、“礼闱”。会试在京师举行,赴考者是举人,考中之后称贡士。会试的第一名是“会元”。

会试揭榜后,被录取的贡生须于下月应殿试。殿试又称御试、廷试,即指皇帝亲自出题考试。殿试在皇上的金銮殿举行,参加考试者是贡生,此考由皇帝亲自主持,考中以后一甲叫进士及第、二甲叫进士出身、三甲叫同进士出身。殿试的第一名为“状元”,第二名为榜眼,第三名为探花。